【美味しい牡蠣を育む宮城県志津川湾の特徴】

~豊かな自然が育む豊富な海の栄養~

牡蠣の有名な産地と言えば、リアス式海岸が広がる三陸沿岸をはじめ、瀬戸内海や有明海、伊勢やサロマ湖などですね。これは「穏やかな内湾」である事が、牡蠣自体や筏への被害を減らし、安全に養殖・管理する上でとても重要であるからです。

そしてもう一つ、牡蠣の成長にとって重要な条件が、リンや窒素などの「豊富な栄養塩」が海中にあることです。何故なら牡蠣のエサとなる植物性プランクトンは「栄養塩」によって育つからです。その栄養塩の多くは海に由来するものですが、「森は海の恋人」という言葉があるように、実は海と山の両方から供給されます。特に志津川湾は2つの地理的な要因が重なって、海と山の双方から豊富な栄養塩が供給されるために、牡蠣が美味しく育つ湾なのです。

①【海からの栄養】

世界3大漁場の「三陸・金華山沖」が目の前に!

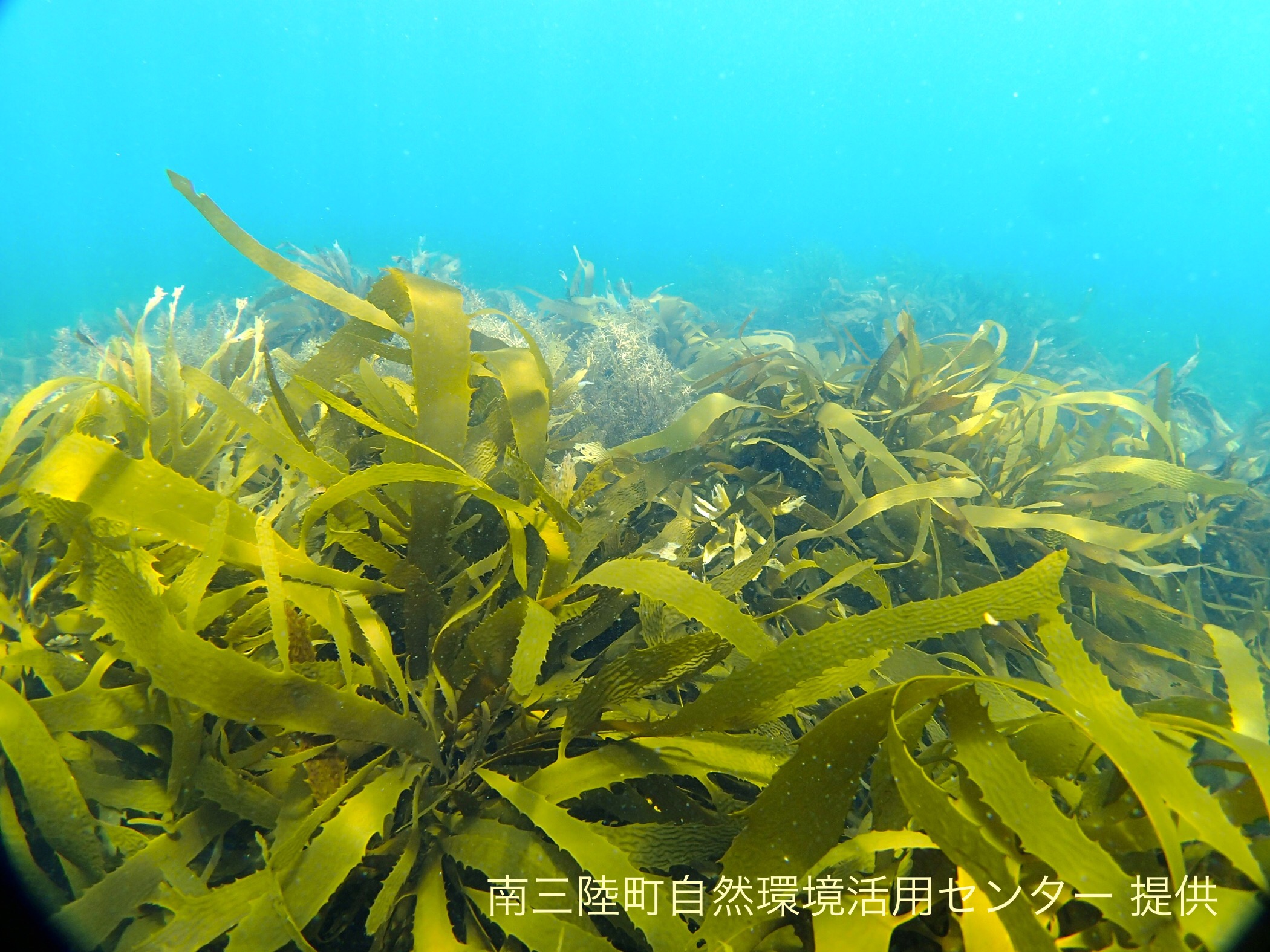

志津川湾の沖合は、寒流の親潮と暖流の黒潮が混ざり合う、世界的に見ても豊かな漁場となっています。ここから多くの栄養塩が湾内に流れ込んで来るため、魚介類はもちろん、海藻類も数多く存在します。

特に志津川湾は冷たい海を代表する「マコンブ」と暖かい海を代表する「アラメ」の両方を見る事が出来る貴重な海なのです。

また、湾内には200種類以上の海藻類が豊かな藻場を形成しており、その中のひとつであるアマモは絶滅危惧種に指定される「コクガン」が好む海藻です。志津川湾はこうした渡り鳥の越冬地になっていることなどから、ラムサール条約の指定も受けている、豊かな自然環境と生物の多様性を誇る海です。

②【山からの栄養】

町の境目が全て分水嶺!?

志津川湾が位置する南三陸町は、大きく開いた湾が太平洋に面する一方で、北・西・南の三方が山に囲まれています。そして山々を連ねる稜線(分水嶺)が町境となっているため、町内に降った雨水は森や里を経由して、ほとんどが湾内に流れ込むという珍しい町です。

町では「森 里 海 ひと いのちめぐるまち南三陸」をスローガンに掲げており、ラムサール条約の目的である「自然環境の保全」を行ない、循環型社会を目指した様々な活動をしています。その結果をダイレクトに受けた栄養豊かな水が、山から川を通じて海に大量に注ぎ込まれているのです。

また、このように湾内に川の水が流れ込む海域は「汽水域」と呼ばれ、海水の塩分濃度が低く、植物プランクトンがより一層好む海水でもあります。

このように、海と山の豊かな自然が育んだ栄養塩たっぷりの志津川湾で、程よい塩味とクリーミーな味わいが特徴の牡蠣を私たちは大切に育てています。

CALENDAR

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 |